Continuons sans relâche toutes et tous à défendre le droit à l’avortement

Ce dimanche 28 septembre 2025, à 13h, nous étions nombreuses et nombreux rassemblé·es à République pour marcher dans le cadre de la Journée mondiale pour le droit à l’avortement. Comme chaque année, cette date est l’occasion d’affirmer haut et fort que nos droits reproductifs ne sont jamais acquis et qu’ils restent menacés, en France comme ailleurs.

Ici, des décennies de luttes féministes ont permis l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution. La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 a marqué une étape historique en reconnaissant la liberté des femmes à disposer de leur corps. Mais ce progrès juridique ne suffit pas : l’accès concret à l’avortement reste semé d’embûches. En quinze ans, 130 centres IVG ont fermé, le maintien de la clause de conscience limite encore la prise en charge, la transphobie exclut une partie des personnes concernées et les pénuries de pilules abortives, produites par un seul laboratoire en France, créent des inégalités insupportables. Les politiques d’austérité aggravent cette situation en fragilisant les services publics de santé.

En Europe, l’IVG demeure interdite à Malte et en Pologne, tandis qu’elle reste très difficile d’accès en Italie ou payante en Autriche et en Allemagne, en Hongrie les femmes sont obligées d’écouter le battement de cœur du fétus. La situation n’est guère meilleure ailleurs : aux États-Unis, l’abrogation de l’arrêt Roe v. Wade a permis à plusieurs États d’interdire purement et simplement l’avortement, et dans de nombreux pays d’Afrique et d’Amérique latine, il reste encore criminalisé. Toutes les 9 minutes dans le monde une femme meurt d’un avortement clandestin. Partout, la poussée des forces conservatrices et réactionnaires fragilise l’universalité de ce droit humain fondamental.

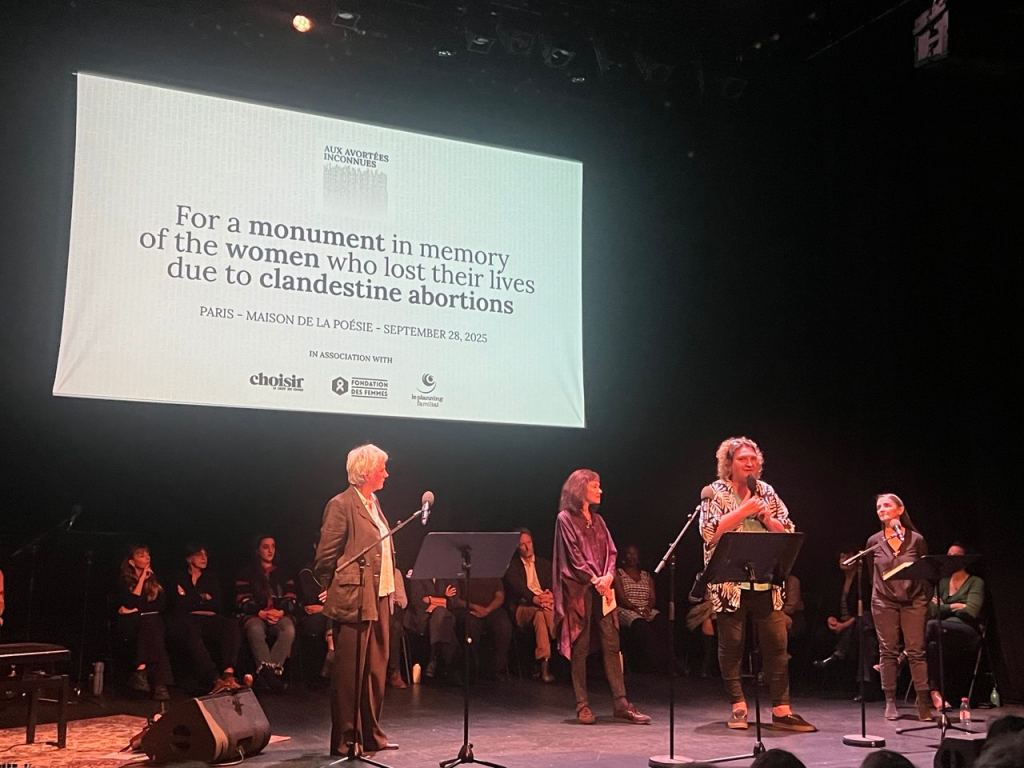

Le 28 septembre au soir, nous étions à la Maison de la Poésie pour la présentation de Lettres pour un avortement. Ce recueil, constitué par l’association Choisir la cause des femmes, rassemble des témoignages de femmes qui, dans les années 1970, écrivaient à des médecins pour obtenir un avortement clandestin. Dans ces lettres transparaissent la détresse de celles qui ne pouvaient accueillir un enfant, la fatigue de mères déjà accablées, la détermination de jeunes femmes à refuser une grossesse imposée. Ces récits rappellent la brutalité de l’interdiction de l’avortement et la nécessité des luttes féministes qui ont permis sa légalisation.

À cette occasion, l’association Aux avortées inconnues, initiée par Mariana Otero, a lancé un appel à ériger à Paris un monument en mémoire des femmes mortes des suites d’un avortement clandestin avant la loi Veil de 1975. Cet hommage est indispensable : au début du XXe siècle, on comptait près de 500 000 avortements clandestins par an, dont trois entraînaient chaque jour la mort d’une femme. Derrière ces chiffres, il y a les vies brisées et les injustices que nous avons le devoir de rappeler. Faire mémoire, c’est reconnaître que nos droits ont été arrachés au prix de souffrances immenses et affirmer qu’ils doivent encore être défendus sans relâche.

Rappelons ces mots toujours d’actualité : « Il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. » Face aux menaces qui pèsent sur l’avortement, en France comme ailleurs, nous restons vigilantes et déterminés. La lutte continue, et partout des femmes et des hommes se lèvent pour affirmer que le droit de choisir son avenir, de disposer de son corps et de vivre libre ne sera jamais négociable.