Prendre rendez-vous

En cas de problème individuel, Danielle Simonnet et son équipe sont disponibles pour échanger avec vous et vous soutenir. Uniquement sur rendez-vous les mercredis après-midi et vendredis matin !

Mes dernières actualités

20 février 2026Je condamne sans aucune ambiguïté la violence qui a conduit à la mort du militant d’extrême-droite Quentin Déranque. Tabasser à mort un homme à terre est totalement contraire aux principes humanistes, quand bien même ces violences se déroulent dans un contexte d’attaques par surprise d’un groupe d’extrême-droite contre des antifascistes. En aucun cas on ne doit mourir pour ses idées, fussent-elles violentes, en démocratie. Si les groupes anti-fascistes défendent l’auto-organisation de brigades populaires de défense, les images de violences contre un homme à terre n’ont plus rien à voir avec de la légitime défense. On ne combat pas l’extrême-droite avec les méthodes de l’extrême-droite.Car oui, la violence de l’extrême droite est partie intégrante de son ADN. Sur Lyon, depuis 15 ans, des groupuscules ne cessent de commettre des exactions : plus d’une centaine d’actes de violences racistes, suprémacistes, antisémites, LGBTphobes, en toute impunité. 90% des violences politiques ces dernières années ont été commises par l’extrême-droite. On décompte ainsi 12 crimes qui ont été commis, sans donner lieu à des minutes de silence… Créer le chaos, la terreur, puis imposer un régime autoritaire sécuritaire, tel est le projet de l’extrême-droite. L’instrumentalisation immonde de ce drame par l’alliance de toutes les nuances de droite et d’extrême-droite, leurs relais médiatiques, pour jeter le discrédit total sur la France Insoumise est d’une terrible gravité. Il met des cibles dans le dos de tous les députés et militants FI. En témoignent les menaces de mort, les dégradations de permanences ou l’alerte à la bombe sur le siège de LFI. Cette instrumentalisation vise également à disqualifier toute la gauche dans une entreprise de diabolisation visant dans le même temps à dédiaboliser l’extrême-droite, condition pour son accession au pouvoir. Elle signe en même temps un blanc seing pour tous ces groupuscules fascistes qui se sentent encouragés à décupler leurs manifestations violentes décomplexées, en témoigne le silence assourdissant sur les croix gammées Place de la République et les tentatives de ratonnades sur le boulevard Ménilmontant au lendemain de la mort du militant d’extrême-droite. Ne soyons pas dupes. L’extrême-droite et une grande partie de la droite ont besoin d’exacerber la violence pour justifier le recours à l’homme fort et aux politiques sécuritaires. Toute cette opération manipulatrice vise à diviser la gauche et le peuple et faire oublier la violence sociale de leur politique pour mieux défendre in fine, les milliardaires dont ils ne font que servir les intérêts.

Responsabilité pénale, éthique et politique. Le député insoumis Raphaël Arnault n’a, a priori, aucune responsabilité pénale dans les évènements. Mais, fondateur de la Jeune Garde, employeur d’au moins 2 collaborateurs et d’un stagiaire ayant participé ou liés aux violences ou acteurs de cette sinistre journée, il a une responsabilité éthique. Jean-Luc Mélenchon, en réaffirmant toute sa solidarité vis-à-vis de la Jeune Garde, semble vouloir s’entêter, comme dans l’affaire Quatennens, à un soutien inconditionnel. Sauf que cette fois-ci, il y a eu mort d’homme. C’est selon moi une grave faute politique qui engage sa responsabilité politique.

La fin ne justifie pas les moyens. Ne pas céder au fascisme, exige de ne pas trahir nos principes. Le programme féministe de la FI aurait exigé de se désolidariser immédiatement du mari violent. Son programme humaniste exigerait de se désolidariser immédiatement de ces violences qui ont conduit à la mort d’un jeune de 23 ans. Mais je ne peux que déplorer que la culture profondément viriliste non déconstruite de Jean-Luc Mélenchon le conduise à ne pas en prendre conscience… Je doute hélas que les dirigeants FI n’aient engagé, en participant aux camps d’été de la Jeune Garde, une quelconque réflexion et formation sur la culture non-violente, sur l’enjeu de l’abolition de tous les rapports de domination, en programme mais aussi en pratiques militantes…

L’antifascisme, c’est l’unité ! Pourtant, la jeunesse de gauche a besoin plus que jamais d’être encouragée dans l’engagement antifasciste. Mais qu’est-ce que l’antifascisme ? C’est l’unité de toute la gauche, politique, syndicale, fédérant le peuple dans les luttes et dans les urnes ! Oui, tous les militants vont devoir se former à l’auto-défense face à la violence de l’extrême-droite qui ne va qu’en augmentant. Mais surtout, aujourd’hui comme hier en 36, c’est une stratégie unitaire, dans les municipales et la prochaine présidentielle qu’il faut construire !

Or, Jean-Luc Mélenchon n’en veut pas. Il nous a viré précisément pour cela ! Avec mes camarades Alexis Corbière, Hendrick Davi et Raquel Garrido, nous portions et portons avec Clémentine Autain et François Ruffin le débat en faveur d’une candidature unique de la gauche et des écologistes pour battre le RN à la présidentielle de 2027. Et alors même qu’il nous purgeait, il investissait Raphaël Arnault, confirmant son choix d’une stratégie d’alliance des groupes de gauche radicale pour rejeter celle de l’unité large sur un programme de rupture, quand bien même celle-ci lui permettait de faire élire ses députés.

Notre responsabilité collective est de contribuer à la désescalade et de proposer l’unique voie pacifique : le débat démocratique, l’action solidaire et les urnes. A gauche, soutenons l’unité dans toutes les municipales où elle s’est construite. Encourager les cadres unitaires antiracistes au service de l’action citoyenne. Oeuvrons à la mobilisation populaire pour les primaires de la gauche prévue le 11 octobre prochain. Car sans candidature commune, le RN gagnera sur nos divisions. [...]

Lire la suite…

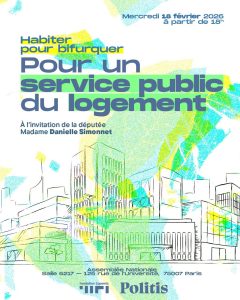

3 février 2026Danielle Simonnet, en partenariat avec la Fondation Copernic et Politis a le plaisir de vous inviter pour un colloque sur le service public du logement :

Mercredi 18 février 2026 à 18h

A l’Assemblée nationale, 126 rue de l’université, 75007 (Salle 6217)

Inscription obligatoire (avant le 11 février) : https://forms.gle/APzWjZDoqxVdnwJ98

Programme :

Table ronde 1 : Combattre l’extrême droite grâce au service public du logement

Table ronde 2 : Garantir l’égalité grâce au service public du logement

Table ronde 3 : Remettre l’habitant.e au cœur du logement

Ce colloque sera l’occasion de faire intervenir un large panel d’experts engagés sur la question du logement :

– Adrien Roux (Institut Alinsky)

– Cécile Duflot (ancienne ministre du logement et directrice générale Oxfam France)

– Eddie Jacquemart (CNL)

– Cyrielle Châtelain (députée EELV)

– Samuel Bargas (LDH)

– Cécile Hagmann (directrice générale de la Coop foncière lle-de-France)

– Ludovic Halbert (CNRS)

– Marine Duros (docteure en sociologie)

– Renaud Le Goix (chercheur)

– Anne Clerval (chercheuse)

– Jean-Baptiste Eyrauld (DAL)

– Leila Chaibi (eurodéputée LFI)

– Stéphane Peu (député PC)

– Odile Maurin (activiste antivalidiste)

– Sophie Ricard (architecte urbaniste)

– Anne Gourmellet (chargée de mission, Est Ensemble Habitat)

– Julie Arnault (docteure en histoire de l’architecture)

– Marie-Pierre Vieu et Margaux Aldebert (Fondation Copernic)

– Pierre Jacquemain (Politis)

Au plaisir de vous y voir ! [...]

Lire la suite…

29 janvier 2026Ce mardi 27 janvier, pour la journée nationale de la mémoire de l’Holocauste, j’ai eu l’honneur d’assister à la cérémonie d’hommage aux anciennes et anciens élèves de Belleville morts en déportation, parce que juifs, victime du nazisme et de la collaboration du régime de Vichy.

Lors de cette cérémonie très émouvante, les élèves de la primaire du 104 rue de Belleville et du collège Françoise Dolto ont lu les noms des anciens élèves de l’école déportés, pour que nous ne les oubliions jamais.

En France, 76000 juifs dont plus de 11000 enfants ont été déportés par les nazis avec l’aide du gouvernement de Vichy et arrachés à la vie. Au total, 25% de la population juive a été victime de la Shoah.

Dans le seul 20ᵉ arrondissement de Paris, plus de 1 000 enfants ont été arrêtés, déportés et presque tous assassinés à Auschwitz entre août 1942 et juillet 1944. Cela représente près du dixième des enfants déportés de France. Le plus jeune d’entre eux n’avait que vingt jours.

Alors que les actes antisémites ont explosé après les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, n’oublions jamais. Nous avons toutes et tous un devoir de mémoire.

En France, entre janvier et octobre 2025, 1 163 actes antisémites ont été recensés. La communauté juive est la plus visée par les actes antireligieux. En 2024, 1 570 faits antisémites avaient été signalés, selon la Dilcrah.

Alors que l’on assiste à une stratégie de conquête du pouvoir de l’extrême droite partout dans le monde et en France également, luttons sans relâche contre le racisme et l’antisémitisme.

“Salam, Shalom, Salut”, en arabe, en hébreu, en français, cela signifie “salut”. La préservation de nos libertés et de notre humanité dépend de notre fraternité et de notre attachement à l’égalité. [...]

Lire la suite…

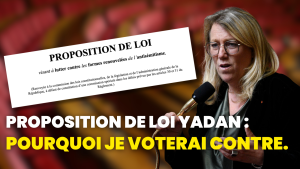

26 janvier 2026Le 26 janvier prochain, l’Assemblée nationale examinera en première lecture la proposition de loi « visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme » déposée par Mme. Caroline Yadan, députée non-apparentée des français de l’étranger. Si cette loi venait à être adoptée, elle constituerait une menace sans précédent contre la liberté d’expression, la liberté académique et la critique légitime de la politique israélienne.

Après l’adoption, en juillet 2025, de la loi relative à « la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur », ce texte s’inscrit dans une nouvelle instrumentalisation idéologique de l’antisémitisme, visant à criminaliser la critique politique et le travail scientifique. Plus grave encore, en reprenant la définition imprécise de l’antisémitisme proposée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) — aujourd’hui vivement critiquée, y compris par l’un de ses principaux fondateurs, Kenneth Stern, pour son usage attentatoire à la liberté d’expression —, cette proposition de loi risque de reconduire ce qu’elle prétend combattre, en opérant une assimilation dangereuse entre « l’identité juive » et un État particulier ainsi que sa politique. Le texte confond ainsi la « critique de l’État d’Israël » et la « haine des Juifs » en assimilant l’antisionisme – dont la diversité historique et l’ancrage au sein du judaïsme est pourtant bien documentée – à un acte antisémite. Là est l’essentialisation : considérer les Juifs comme un corps politique unifié et Israël comme un « peuple-État ». Or, comme tout autre État, Israël est une construction historique et politique qui doit être soumise à la critique de ses lois, de ses institutions et de ses politiques discriminatoires et coloniales.

Dans son avis du 22 mai 2025 sur cette proposition de loi, le Conseil d’État a souligné son caractère imprécis, potentiellement inconstitutionnel et incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier s’agissant de son article 2. Ce dernier crée un nouveau délit « réprimant le fait de provoquer à la destruction ou à la négation d’un État ou de faire publiquement l’apologie de sa destruction ou de sa négation ». Avec l’adoption de cet article, il serait pénalement répréhensible de contester l’extension des frontières de l’État d’Israël, ou de penser et de promouvoir d’autres formes d’organisation politique fondées sur des bases civiques et non ethniques, démocratiques et égalitaires.

À la suite des attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, Benyamin Netanyahou et son gouvernement d’extrême droite ont fait le choix de violer le droit international, en commettant des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et, vraisemblablement, un crime de génocide. Ces qualifications sont abondamment documentées et rappelées par les décisions de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, fondées sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée en 1948. Comme le rappelle un collectif de citoyens et citoyenne d’origine juive militant pour le respect des droits nationaux des peuples israélien et palestinien dans cette tribune (https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/en-penalisant-toute-critique-de-la-politique-disrael-la-proposition-de-loi-yadan-naidera-pas-a-lutter-contre-lantisemitisme-20260122_UNVTV5LIE5FINDFN6W6E2HFJSE/), au moins 70 000 Gazaoui·es de tous âges sont mort et l’ensemble des infrastructures vitales du peuple palestinien ont été détruites. Il est donc plus que jamais nécessaire de documenter les violences et que des voix critiques s’élèvent pour penser un autre avenir pour ce territoire.

La lutte si nécessaire contre l’antisémitisme et tous les racismes ne peut se faire que dans le respect de nos principes républicains. C’est la raison pour laquelle je voterai contre cette proposition de loi. Je continuerai sans relâche mon soutien et mon implication dans toutes les initiatives de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Source : https://aoc.media/opinion/2026/01/11/la-lutte-contre-lantisemitisme-ne-doit-pas-porter-atteinte-aux-libertes-dexpression-et-academique/ [...]

Lire la suite…

11 décembre 2025Le Projet de Loi de Finances de la Sécurité Sociale (PLFSS) va-t-il améliorer les conditions d’accès aux soins ou les dégrader ? Alors que l’hôpital craque de toutes parts, que les soignants sont en grande souffrance et les patients en danger, la situation va-t-elle enfin changer ? C’est la question qui a déterminé notre vote à l’assemblée nationale.

Et la réponse est non. Nous avons donc voté contre.

Chaque année, on compte 80 Mds€ d’exonération de cotisations sociales dont près de 5,5 ne sont pas compensées par l’Etat, ce qui explique en grande partie la dette de la sécu. Avec le groupe écologiste et social, nous avons mené nombre de batailles. Presqu’aucun de nos amendements côté recettes n’a été soutenu par le gouvernement, ni contre les exonérations de cotisations, ni sur la contribution de l’industrie pharmaceutique qui dégage des profits colossaux, ni sur les primes d’intéressement des hauts salaires qui devraient être soumis à cotisations. Nous avons néanmoins gagné la hausse de la CSG sur les revenus du capital, mais dans une version épargnant la rente des propriétaires et les plus values financières à la demande de la droite. Nous avons gagné 4,5 Mds€ de compensation de l’Etat, mais sans aucune garantie de leur provenance dans le PLF à venir.

Notre détermination n’a néanmoins pas été vaine : nous avons réussi à supprimer nombre d’horreurs présentes dans le texte, concernant les apprentis, les chèques vacances, les tickets restaurant qui devaient être soumis à cotisation et surtout sur les pensions de retraites et minimas sociaux qui devaient subir une année blanche. Espérons que le renoncement au doublement des franchises médicales ne réapparaîtra pas par un décret ultérieur. Le décalage de la réforme des retraites, qui donne raison aux mobilisations sociales et politiques historiques de 2024 et constitue un gain d’un trimestre pour 300 000 personnes, a été adopté. Mais il reste d’autres “horreurs”, comme la chasse aux arrêts de travail, la tarification à l’acte dans le médicosocial, la taxe sur les mutuelles qui pèsera lourd pour les non salariés, chômeurs, retraités et indépendants, le bonus malus sur l’hôpital visant à imposer des coupes et la participation financière infligée aux étrangers hospitalisés.

Dans une situation de crise dans le bloc central, le groupe écologiste a pu jouer un rôle central dans les derniers “bougés” du texte. Sous notre pression, le gouvernement a été contraint d’augmenter les moyens de l’ONDAM (Objectif national des dépenses de l’assurance maladie). Mais pour nous le compte n’y était pas. On n’atteint pas le niveau de l’an dernier, en tenant compte de l’augmentation des besoins dû au vieillissement de la population. Ce budget ne permettra pas d’éviter de nouveaux drames aux urgences où des patients meurent de pathologies soignables avant même d’avoir pu voir un médecin…

Nous avons, tout au long de la bataille parlementaire sur ce texte, tenté d’arracher ce qui pouvait l’être, sans jamais renoncer à nous opposer à Macron et son gouvernement.

Au-delà de ce budget 2026, alors que la sécu fête ses 80 ans, ayons bien conscience que droite et extrême droite n’ont qu’un même projet, remettre en cause notre modèle de protection sociale. Mais comment battre l’extrême droite et gagner en 2027 quand la gauche est si divisée ? Nos différences sur le vote du PLFSS ne sont pas à minimiser : le PS a voté “Pour”, contribuant indirectement à sauver Lecornu. La FI a voté contre, comme nous, mais elle s’est opposée à certaines avancées comme le décalage de la réforme des retraites et une hausse de 3 Md€ de l’Ondam !

Et pourtant, ces vraies divergences stratégiques ne doivent pas nous faire changer de boussole : seule l’unité de toute la gauche sur un programme de rupture avec le macronisme permettra de battre le RN. [...]

Lire la suite…

20 novembre 2025Ce lundi 17 novembre, j’ai eu le privilège de vivre au Toutéla un moment d’intelligence collective rare : un atelier des lois mené avec les salarié·es de la Compagnie du 20ᵉ, pour imaginer comment pérenniser, étendre et renforcer l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD). Une après-midi intense, émouvante, portée par une fierté collective : celle d’un quartier qui refuse la fatalité et invente des solutions.

Le dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée dans le 20e : Le dispositif repose sur une conviction forte : personne n’est inemployable et chacun a droit à un emploi digne. L’idée est simple : le travail est un droit, il n’existe pas de personnes “inemployables”, seulement des emplois mal adaptés, et ce ne sont pas les travaux utiles qui manquent, mais leur financement. Dans le cadre de cette expérimentation, depuis 2021, La Compagnie du 20ᵉ propose donc aux personnes en chômage de longue durée un CDI pour exercer des activités utiles au territoire, non concurrentes de celles déjà présentes. Ces emplois sont conçus à partir des compétences et des envies des personnes, tout en répondant aux besoins concrets du quartier.Le projet a donné naissance à de nombreux lieux solidaires dans le quartier Fougères–Le Vau à l’image du Café des Liens pour se retrouver, La Parenthèse pour le répit parental, la Sourcière du 20ᵉ pour le réemploi et l’animation locale, ou encore le Toutéla, tiers-lieu culturel et solidaire où s’est tenu notre atelier. Partout, cette démarche se traduit par des emplois qui favorisent les échanges et la participation de chacun, répondent aux besoins des habitants et contribuent à la vitalité, à la solidarité et à la cohésion du quartier.

L’atelier des lois

L’atelier des lois a été une véritable expérience d’éducation populaire. Pendant plusieurs heures, nous avons exploré l’expérience concrète des personnes employées dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur. Les salarié·es ont pu partager ce que signifiait pour elles et eux un emploi stable et utile, et comment cela transformait leur quotidien, leur confiance et leur place dans le quartier.

Au fil de leurs réflexions, témoignages, anecdotes et échanges autour des limites et des priorités à inscrire pour le dispositif, mon équipe et moi avons en parallèle rédigé ce que pourrait être la loi destinée à prolonger et étendre l’expérimentation TZCLD, qui sera discutée à l’Assemblée nationale en janvier 2026. Au-delà de la dimension législative, cette rencontre a montré que la construction des lois peut et doit se faire avec celles et ceux qui vivent concrètement les dispositifs. C’est en partant du terrain et en écoutant les habitants et les salarié·es que nous pourrons créer des règles rendant le droit à l’emploi effectif et durable pour toutes et tous.

Cette rencontre conviviale et forte, a renforcé ma conviction : Territoire Zéro Chômeur n’est pas seulement un projet économique et social, c’est un projet profondément humain, capable de changer des vies et de réinventer notre conception de l’emploi et de la solidarité.

Merci à toutes et tous pour ce moment ! [...]

Lire la suite…

Je m’inscris à la newsletter

Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir la newsletter hebdomadaire de Danielle Simonnet